الأفغانى رأى أن البرلمان المصرى يشبه الأوروبى فى الشكل فقط و «لا يغنى عن الأمة فتيلا»

(ثورات العرب)... كتاب يكشف الاستبداد الكامن فى ثقافة العرب وتاريخهم0

الاستبدد ثقاف عربية موروثة منذ زمن طويل

محمد جاد

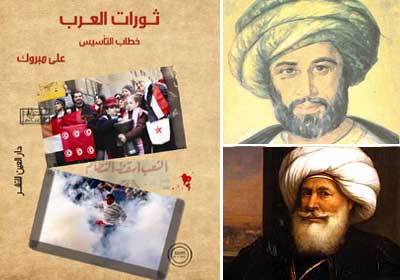

«كان ذلك ليلة الاحتفال العارم بتنحى الرئيس مبارك، حيث توقف رجل فى منتصف كوبرى قصر النيل ـ المؤدى إلى ميدان التحرير ـ رافعا لوحة كتب عليها « الله وحده هو الذى اسقط النظام» فبادرته بالسؤال وماذا كان يفعل كل هؤلاء الناس على مدى الايام السبعة عشر الماضية؟ بهذا المشهد يرسم علي مبروك، فى كتابه الصادر عن دار العين، بعنوان «ثورات العرب.. خطاب التأسيس» صورة تدلل على التحدى الكبير الذى كان ينتظر الشعب المصرى بعد إسقاط الديكتاتور، وهو بنية الاستبداد الكامنة فى ثقافة شائعة فى مصر والعالم العرب، تريد أن تسلب من الشعوب روح الارادة التى بزغت فى الربيع العربى، سواء تحت راية الخطاب الدينى أو الحداثى، وعلى مدار كتابه سعى الاستاذ المساعد بقسم الفلسفة بجامعة القاهرة إلى القاء الضوء على أوجه الفكر المعاون لاستبداد الأنظمة والمتوارث منذ زمن طويل، ليكون كتابه بمثابة جرس إنذار بأنه من دون تحرير العقل «سيظل الاستبداد يعيد انتاج نفسه فى الواقع ابدا»، قد يرى البعض فى عبارة «الله وحده هو الذى أسقط النظام» مجرد تعبير عن موقف ايمانى مخلص، كما يقول مبروك وهو يحلل موقفه مع صاحب اللافتة يوم تنحى مبارك، نافيا ذلك حيث تعبر تلك الجملة «وبامتياز عن موقف سياسى يجاوز فى الحقيقة ايمان الرجل وتقواه، فإنه حين يحاول البعض السطو على الدور الفاعل والمشهود للناس ليردوه إلى الله، فإن ذلك يكون من قبيل الرد إلى الله بالمجاز، وأما فى الحقيقة فإنهم يردونه إلى ذلك الذى ينطق باسمه ويتخفى وراء جلال سلطانه سواء كان فردا او جماعة، وهو الموقف الذى يسلب الجماهير الثائرة حقها فى أخذ زمام المبادرة، ويتسق مع رغبة الأنظمة المستبدة فى أن تضع شعوبها دائما فى «موقع الاداة» وليس «مقام الفاعل المؤثر ».

ولا يقتصر نقد مبروك على الخطاب الاستبدادى المتستر خلف الخطاب الدينى، ولكن أيضا للخطاب الحداثى العربى، حيث يظهر من تحليله للخطابين أنهما يسيران فى فلك واحد وهو مساعدة الدولة العربية المستبدة على الاستمرار، والتى هى «مجرد امتداد لدولة العرب التقليدية التى انشغل ابن خلدون بالتنظير لها.. (والتى) تنشأ حول العصبية.. (و) محكومة فى اصل نشأتها ودورة تحولاتها بفعالية طبيعية.. ولم تكن دولة مجتمع الفاعلين او التاريخ المفتوح».

لذا فإن مبروك على مايبدو غير مكترث بالجدال الدائر حاليا بين التيارين العلمانى والدينى بعد سقوط بعض الديكتاتوريات العربية « فلو أن احدا من المنخرطين فى اللجاج المستعر على فضائيات العرب، عن فضائل الدولة الدينية فى مقابل الدولة المدنية أو العكس، شغل نفسه بالتفكير فى الشروط المنتجة للدولة الراهنة.. لأدرك أن الخروج من المأزق العربى الراهن مشروط.. بالقدرة على الانفلات من أحابيل دولة العصبية والقهر، التى حكمت وستظل تحكم بالبؤس والعجز على دولتهم القائمة وذلك بصرف النظر عن نوعية البراقع التى تستتر خلفها تلك الدولة وأعنى سواء كانت براقع دينية أو مدنية «معتبرا أن « التحرر لايتعلق ابدا برفض أى من الدين والحداثة بقدر ما يتعلق بضرورة تجاوز خطاب القوة الذى استبد بهما إلى خطاب الحق الذى جرى تغييبه فيهما».

كيف اذن تمت صناعة الثقافة العربية التى خدمت استمرار دول الاستبداد فى مصر والعالم العربى على مدار العقود الماضية؟ يتتبع مبروك تطور الخطاب الثقافى العربى للإجابة على هذا السؤال، منذ ميلاد الدولة المصرية الحديثة، «دولة الباشا» محمد على.

حداثة قطف الثمار

وفى مستهل عرضه يقفز بنا صاحب الكتاب إلى مشهد تجمهر ثوار يناير تحت تمثال عمر مكرم، وهو مشهد ذو دلالة فى تحليل حالة الاستبداد فى الثقافة العربية، فهو الرجل الذى قدر له «أن يشهد من موقع المشارك حدث الخلع والتولية الذى أفضى عند مطالع القرن التاسع عشر إلى التأسيس الأول لما بات يعرف بالدولة العربية الحديثة.. (وأن يشهد أيضا ) من موقعه كمراقب يطل على الجماهير المحتشدة أسفل تمثاله فى ميدان التحرير خلع مبارك وتولية غيره منتظرا بالطبع أن يفلح أحفاده فى تأسيس دولة الحق التى أخفق ومعه أجدادهم فى تدشينها قبل قرنين».

ففى لحظة تأسيس الدولة المصرية الحديثة كانت إرادة الشعب فاعلة وفى يدها زمام المبادرة، وهو ما تمثل فى رفضهم لخورشيد باشا، ووصفهم له بالفاسد، وتمسكهم بتولية محمد على ممثلا للطموحات الشعبية آنذاك معبرين عن ذلك بقولهم « لا نرضى ألا بك تكون واليا علينا بشروطنا»، إلا أن تلك المعادلة تغيرت فيما بعد، مع سعى محمد على إلى تأسيس مشروع نهضوى يتبلور حول القوة الصلبة « وهو الذى أتاح للجيش هذا الدور الحاكم ولم يزل هو المشروع الغالب للآن».

وفى هذا السياق يفرق الكاتب بوضوح بين نموذج الحداثة الغربى، والنموذج العربى الذى طبقته دولة «القوة الصلبة»، حيث تم التحديث فى حالة النهضة الأوروبية بشكل متدرج فى مناخ من التحرر، وهو الوضع الذى يشبهه الكاتب بعملية «تقليب التربة»، وفى المقابل جاءت الحداثة العربية بشكل صدامى، حيث أخذت من الحداثة الغربية مظاهرها فقط، أو اكتفت بـ « قطف الثمار»، وهو العيب الكامن فى تجربة الحداثة العربية كما يتضح من تحليل الكاتب، والذى نشأ مع اصطدام العالم العربى بنموذج الحداثة الغربى والذى كان « مكتملا وجاهزا » لذا «لم تتح له الظروف أن يعرف سبيلا إلى انجاز النهضة الا عبر استعارة ».

كان فكر « قطف الثمار « ملائما لدولة الباشا، الذى لم يعنِه من الحداثة الا «منتجها الجاهز والنهائى»، وفى هذا السياق جاء دور رفاعة الطهطاوى والذى عمل على «تلبية الحاجات السياسية لدولة الباشا»، برأى المؤلف.

ويظهر من تحليل مبروك لنصوص الطهطاوى «عجزه شبه الكامل عن التفكير فى.. السياسة بما لا يتوافق مع تقاليد الدولة السلطانية»، فعندما يتحدث عن فرنسا يقول إن ملك فرنسا ليس مطلق التصرف وأن السياسة الفرنساوية هى قانون مقيد بحيث إن الحاكم هو الملك بشرط أن يعمل بما هو مذكور فى القوانين التى يرضى بها أهل الدواوين، وعندما يتحدث على المستوى المحلى يقول إن « للملوك فى ممالكهم حقوقا تسمى بالمزايا وعليهم واجبات فى حق الرعايا، فمن مزايا الملك أنه خليفة الله فى أرضه وأن حسابه على ربه، فليس عليه فى فعله مسئولية لأحد من رعاياه، وانما يذكر للحكم والحكمة من طرف أرباب الشرعيات او السياسات برفق ولين»، ويجد صاحب الكتاب أصداء للفكر الدينى الداعم لقيام الدولة على أساس القوة وليس المجتمع الفاعل، ضاربا مثلا على ذلك بقول «حجة الاسلام الغزالى بأن الامامة ( والسلطة عموما ) تنعقد عندنا بالشوكة أو القوة، وأن من اشتدت وطأته وجبت طاعته».

الاستبداد فى الخطاب العلمانى

الاستبداد لايقتصر على أن يكون باسم الدين، فهناك لون آخر من الاستبداد باسم العلمانية، رآه الكاتب فى تجربة الزعيم التركى كمال أتاتورك، والذى سعى لتطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة بشكل متطرف وبقوة القمع، غير مراع أن هذا المبدأ «قد تبلور فى السياق الاوروبى ليس فقط كخطوة أخيرة فى مسار تطور هادىء وطويل للأفكار والنظم المجتمعية.. بل وباعتباره مطلبا لكل من الدولة والمجتمع فى آن معا «ويفسر مبروك الحالة الكمالية تفسيرا مشابها لقراءته لدولة محمد على، حيث إن «نخبة العسكر التى دشنت هذه التجربة بزعامة أتاتورك لم تكن لتقدر أن تفكر الا بحسب منطق اجرائى عملى.. هو المنطق الذى يناسب فكر السياسى ورجل الدولة الذى لايعنيه الا مجرد قطف الثمرة».

لذا فإن الطريقة التى نشأت بها تجارب التحديث المبكرة فى العالم العربى والإسلامى، قد أورثت الشعوب العربية أفكارا ونظما استبدادية تتناقض مع روح الحداثة المبنية على فكرة التحرر، وهى «مفارقة الحداثة العربية التى تجعلها معمل انتاج لكل نقائض الحداثة الحقة من الوصاية والاستبداد والابوية وغيرها من مخلفات العالم القديم»، وتكون بذلك المؤسسات الديمقراطية العربية واجهات لاستمرار نفس النظم الاستبدادية طالما أن الشعوب لم تتحرر من تراث فكرها الاستبدادى، ويعبر عن تلك الفكرة ما ساقه مبروك على لسان جمال الدين الأفغانى عن الديمقراطية المصرية «سترون عما قريب اذا تشكل المجلس النيابى المصرى أنه سيكون ولا شك بهيكله الظاهرى مشابها للمجالس النيابية الاوروبية، بمعنى أن أقل ما سيوجد فيه من الاحزاب حزب للشمال (يسار) وحزب لليمين، ولسوف ترون اذا تشكل مجلسكم أن حزب الشمال لا اثر له فى ذلك المجلس، لأن أقل مبادئه أن يكون معارضة للحكومة وحزب اليمين أن يكون من أعوانها» تلك الحالة الزائفة التى قرأها الأفغانى فى البرلمان المصرى والتى جعلته يستنتج أن البرلمان «لايغنى عن الأمة فتيلا».

وبعد قراءة التحليل التاريخى لمؤلف حول تجدد النظم الاستبدادية مع تغير الشرعيات والأنظمة، بين الأوجه الحداثية والدينية، يصل بك الكاتب إلى أن التحرر لن يكون فى أى نموذج فكرى جاهز، ولكنه فى جوهره « فعل نفى ورفض.. بمثل ما هو الحال فى الاسلام الذى اشعل ثورته فى العالم من لا السالبة التى يبدأ منها الاقرار بالانتساب اليه وأعنى لا إله إلا الله».